서울 길을 걷다-25> 강화로에서 허준과 정선을 만나다

인문/기행 - 최연 (사단법인 해아라 이사장) | 2017. 제13호

조선시대에는 한양을 기점으로 전국을 종단, 횡단하는 간선도로(幹線道路)인 6대로(6大路)가 있었다. 6대로(6大路)는 전라도 해남과 경상도 통영까지의 삼남로(三南路), 경상도 동래까지의 영남로(嶺南路), 강원도 강릉 지나 경상도 평해까지 평해로(平海路), 함경도 경흥까지의 경흥로(慶興路), 평안도 의주까지의 의주로(義州路), 강화도까지의 강화로(江華路)를 말한다.

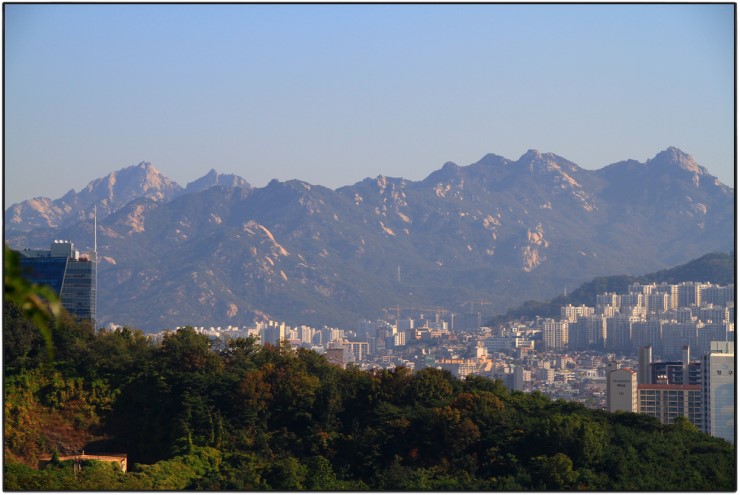

강화로는 한양 도성을 벗어나 양화진(楊花津)에서 배로 한강을 건너 양천, 김포, 통진, 강화, 그리고 교동도까지 이어지는 한양에서 서쪽으로 난 간선도로이다. 양천고을은 그 길목이면서 한강의 남쪽 연안에 자리 잡고 있어 반대편인 강북에서 바라다보면 한강 너머로 확 트인 시계(視界)가 확보되어 총체적으로 풍광을 감상하기가 좋다. 지금은 한강하류의 가장 높은 산봉우리로 하늘공원과 노을공원이 되어 있는 옛날의 난지도에서 양천고을을 조망하기 좋다.

|

|

지금의 하늘공원과 노을공원은 지금은 두 개의 산봉우리로 보이지만, 원래는 삼각산(三角山)의 남서쪽 능선으로 흘러내린 물길인 불광천(佛光川)과 남동쪽 능선으로 흘러내린 홍제천(弘濟川)이 합류하여 한강으로 흘러드는 길목에서 퇴적층으로 형성된 난지도(蘭芝島)라는 아름다운 섬이었다.

난지도는 모래내(沙川)로도 불리는 홍제천의 많은 모래들이 흘러와 하구(河口)에 쌓여 형성되었다. 이렇게 형성된 섬에 난(蘭)과 지초(芝草)가 자라 그 모습이 아름답다고 하여 난지도라 불렀고, 섬의 모양이 오리가 물위에 떠있는 모습과 비슷하다고 오리섬 또는 압도(鴨島)라고도 하였다.

이렇듯 아름다웠던 난지도는 산업화과정에서 1977년 제방을 만들고 이듬해부터 쓰레기를 갖다 버리는 섬으로 전락하고 말았다. 1993년 쓰레기 반입이 중단될 때까지 산업폐기물과 서울시민들이 배출한 쓰레기양이 8.5톤 트럭 1300만대 분량에 이르렀고, 거대한 두 개의 산봉우리가 만들어졌다. 지금은 자연생태공원으로 조성된 하늘공원과 노을공원이 되었다.

양천고을은 한강 남쪽에 위치하면서 강변의 경치가 무척 아름다워 많은 시인묵객들이 찾아와 선상시회(船上詩會)도 즐기고 아름다운 풍광을 그림으로도 남겼던 곳이다.

양천고을에 지금껏 남아 있는 한강변의 산봉우리는 상류로부터 선유봉(괭이봉), 쥐봉, 증미산, 탑산, 궁산, 개화산인데, 지금은 예전의 아름다웠던 풍광은 개발이라는 미명아래 모두 파헤쳐져 흔적을 찾기가 어렵고 산봉우리들도 옛 모습을 거의 잃어버리고 강물만 하염없이 바라보며 쓸쓸하게 서 있다.

선유봉(仙遊峰)은 모래밭인 선유도(仙遊島)에 솟아 있던 해발 40여m의 두 개의 암봉(岩峰)으로 그 절벽의 경치가 매우 아름다웠다고 한다. 봉우리의 모양이 고양이가 쥐를 발견하여 발톱을 세우고 있는 것처럼 생겼다고 괭이봉이라고도 부른다. 명나라 사신 주지번(朱之蕃)이 선유봉 암석의 꿋꿋함을 칭송하면서 암벽에 새긴 지주(砥柱)라는 글자로 인해 지주봉(砥柱峯)이라고도 한다. 겸재 정선(謙齋 鄭敾)은 1741년경에 선유봉을 아름다움을 담아 양화환도(楊花喚渡), 금성평사(錦城平沙), 소악후월(小岳後月) 등 3편의 진경산수화(眞景山水畵)를 남겼다.

예전에는 선유도와 인접했던 양평동쪽 양화도(楊花渡)나루 사이에 백사장이 많고 수심도 낮아, 건기(乾期) 때는 걸어서 건널 수 있었고, 마포와의 사이엔 강폭이 넓고 물결이 잔잔하여 강상(江上)에 취흥을 돋우는 배를 띄우곤 하였다.

원래 이 섬에는 농사를 짓거나 양화나루 터에서 짐꾼으로 생계를 이어가는 30여 가구가 살았던 곳이다. 하지만 1930년대 일제(日帝)가 김포비행장 건설을 위해 이곳을 채석장으로 사용한 이래, 미군정(美軍政) 시기에도 채석장으로 유지되다가 박정희 정권 때는 강변북로사업에 필요한 모래 채취장으로 사용되어 선유도는 본래의 자취를 찾을 수 없는 조그마한 섬으로 전락하게 되었다. 이후 영등포 정수장으로 사용되다가 정수장이 쥐봉 아래로 옮겨감에 따라 지금의 선유도 생태공원으로 거듭나게 되었다.

쥐봉은 안양천(安養川)이 한강과 만나는 곳에 있으며 괭이봉(선유봉)과 대칭되는 이름으로 먹이를 앞에 두고 있던 쥐가 금방이라도 도망갈 것 같은 모양을 하였다고 붙여진 이름이다. 조선 숙종 때 첨중추부사 강효직(姜孝直)에게 사패지(賜牌地)로 하사(下賜)함으로서 진주(晋州) 강씨의 묘역이 되어 오늘에 이르고 있는데 쥐봉의 남쪽 기슭에는 인공폭포를 조성하여 지금도 여름이면 장쾌한 물줄기를 거침없이 쏟아내고 있다.

증미산(甑美山)은 염창동 끝자락에 솟아 있는 시루같이 생긴 돌산으로 군자봉이라고도 한다. 서쪽의 탑산을 중심으로 형성된 가양동과 동쪽의 쥐봉을 중심으로 형성된 염창동을 나누는 경계의 역할을 한다. 서해 염전에서 생산된 천일염(天日鹽)을 한양에 공급하기 위하여 배로 싣고 올라와 도성으로 옮겨지기 전까지 보관하던 창고인 염창(鹽倉)이 있어 염창동이란 지명이 발생하였다.

탑산(塔山)은 양화나루(楊花津)보다 더 하류에 있는 공암나루(孔岩津)에 있는 산으로, 한국전쟁때 소실되어 흔적을 찾을 수 없지만 산에 오래된 탑이 있어 탑산이라고 한다. 나루에 있는 산이라고 진산(津山)이라고도 한다. 탑산 바로 옆 강물 속에 서 있는 두 개의 바위는 광주바위(廣州岩)라 불리는데, 경기도 광주(廣州) 땅에 있었던 것이 큰 홍수로 떠 내려와 공암나루 근처에 걸려 지금에 이른다는 설화가 전해지고 있다. 광제바위(廣濟岩)라고도 부르는데 그 뜻을 새겨보면 한강변에 도읍을 정한 한성백제(漢城百濟)가 한강의 물길을 장악하려는 의지가 깃들어 있다고 보인다.

탑산 아래에는 자연동굴처럼 생긴 구멍 뚫린 바위가 있는데 동의보감의 저자 허준의 집안인 양천 허씨(陽川許氏)의 시조(始祖) 허선문(許宣文)이 태어났다는 이야기가 전해져 오고 있어 허가(許哥)바위라고도 한다.

허준은 양천 허씨로 양반 가문의 서자(庶子)로 태어났다. 허준은 미암일기(眉巖日記)(조선시대에 개인의 일기(日記)로는 가장 방대하며 사료적 가치도 매우 높다)를 저술한 미암(眉巖) 유희춘(柳希春)의 얼굴에 생긴 종기를 치료한 계기로 신임을 얻어 유희춘의 천거로 내의원 의원이 되었다. 2년 후에는 종4품의 내의원 첨정(僉正)이 되는데 당시 의과를 장원급제하면 종8품의 관직이 주어졌다고 하니 서자 출신의 허준이 얼마나 파격적인 승진을 하였는지 짐작할 수 있다.

허준은 임진왜란 중에 광해군의 병을 고쳐 양반 중에 문관(文官)을 뜻하는 동반(東班)에 올랐고, 임진왜란이 끝나자 종1품 숭록대부(崇祿大夫) 벼슬이 내려지기도 하였으나, 대간들의 반대로 보류되기도 하였다. 1608년 선조 사후 의주로 유배되기도 하였지만 곧 풀려나 광해군의 어의가 되었으며, 이 기간에 언해구급방(諺解救急方) 2권, 언해두창집요(諺解痘瘡集要) 2권, 언해태산요집(諺解胎産要集), 벽역신방(辟疫神方) 1권, 신찬벽온방(新纂辟瘟方) 1권, 맥결집성(脈訣集成), 찬도방론맥결집성(纂圖方論脈訣集成) 등 많은 의서(醫書)들을 집필하였는데 그 대표적인 것이 <동의보감(東醫寶鑑)>이다. 죽은 후 보국숭록대부(輔國崇祿大夫)에 추증되었다.

1610년에 완성된 <동의보감>은 총 25권 25책으로 당시 국내 의서인 <의방유취(醫方類聚)>,<향약집성방(鄕藥集成方)>, <의림촬요(醫林撮要)>를 비롯하여 중국의 의서 86종을 참고하여 편찬한 것이다. 그 내용은 내경(內景), 외형(外形), 잡병(雜病), 탕액(湯液), 침구(鍼灸) 등 5편으로 구성된 백과전서(百科全書)로서 오늘날까지 애용되고 있다. 동의보감은 일본과 중국까지 전해져 중국판 서문에는 ‘천하의 보(寶)를 천하와 함께한 것’이라 하였고, 일본판 발문(跋文)에서는 ‘보민(保民)의 단경(丹經)이요 의가(醫家)의 비급’이라고 그 가치를 높이 평가받았다. 2009년 7월 31일 세계기록유산으로 등재되었다.

궁산(宮山)은 파산(巴山), 성산(城山), 관산(關山), 진산(鎭山)으로도 불리는데 산이 담당한 다양한 역할 때문에 여러 이름이 붙여진 것 같다. 궁산(宮山)은 공자(孔子)를 배향(配享)하는 양천향교가 있는 곳으로 공자를 숭배하는 의미로 궁산이라 했고, 파산(巴山)은 삼국시대 이곳의 지명이 재차파의(齋次巴衣)라는데서 유래하였다고 한다. 제차(齊次)는 갯가, 파의(巴衣)는 바위로 ‘갯가에 바위가 있는 곳’이란 뜻으로 양천고을의 옛 이름이 파릉(巴陵)인 것도 여기에서 유래된 것이다.

성산(城山)은 산 위에 삼국시대에 쌓은 옛 성터가 남아 있는 데서 유래한 것이고, 이 산성은 한성백제의 산성으로 강 건너 고구려의 행주산성(幸州山城)과 파주의 오두산성(烏頭山城)과 함께 삼국시대에 한강 하구를 지키는 요새의 역할을 하였다. 임진왜란 때는 권율 장군이 이곳에 진을 치고 있다가 행주산성으로 옮겨서 행주대첩의 위업을 이룬 곳이다. 하지만 안타깝게도 일제 때 김포비행장 개설공사로 일본군이 주둔하고, 한국전쟁 때부터는 미군과 한국군이 한동안 주둔하여 궁산은 원형이 철저하게 훼손되었다. 지금은 옛 성터의 흔적인 적심석(積心石)과 약간의 석재만이 남아 전해지고 있다.

관산(關山)은 한강을 지키는 빗장의 역할을 했다고 ‘빗장 관(關)’자를 써서 관산이라 했고 진산(鎭山)은 양천고을의 읍치구역으로 관치시설들이 들어 서 있었기 때문에 진산이라 했다.

양천항교

양천항교

궁산 아래 있었던 읍치구역(邑治區域)에는 관아 터가 남아 있고, 궁산에 기대어 양천향교가 복원되어 있다. 양천향교는 전국 234개 향교 중에서 서울에 있는 유일한 향교로서 조선 태종 12년(1411)에 창건된 것을 1981년에 전면 복원하여 봄과 가을 2회에 걸쳐 석전(釋奠)을 봉행하고 있다.

또한 궁산에는 한강 주변의 아름다운 풍광을 감상하기 위해 많은 정자(亭子)가 지어졌는데 그중에서도 중국 동정호(洞庭湖)의 악양루(岳陽樓)에서 바라보는 경치와 버금간다고 붙여진 악양루라는 정자가 제일 유명하였다.

영조 때 이유(李楡)는 악양루 옛 터에 ‘다시 지은 작은 악양루’라는 뜻의 소악루(小岳樓)를 짓고 명사들과 풍류를 즐겼고 겸재(謙齋) 정선(鄭敾)은 양천현감(陽川縣監)으로 부임한 뒤 자주 이곳에 올라 한강변의 아름다운 풍광을 그림에 담았는데 그 작품이 <한수주유(漢水舟遊)>라는 이름으로 전해져 한강변의 옛 모습을 전해주는 중요한 자료가 되고 있다.

특히 소악루에 불어오는 맑은 바람(岳樓淸風)은 양화강의 고기잡이 불(楊江漁火), 목멱산의 해돋이(木覓朝暾), 계양산의 낙조(桂陽落照), 행주로 돌아오는 고깃배(幸州歸帆), 개화산의 저녁 봉화(開花夕烽), 겨울 저녁 산사에서 들려오는 종소리(寒山暮鐘), 안양천에 졸고 있는 갈매기(二水鷗眠) 등과 더불어 파릉팔경(巴陵八景) 즉 양천고을의 팔경 중의 하나이다.

궁산 소악루

궁산 소악루

겸재(謙齋) 정선(鄭敾)은 조선의 고유한 특성을 마음껏 드러낸 문화절정기인 진경시대(眞景時代)에 우리 고유화법인 진경산수화(眞景山水畵)를 완성한 화가이다. 진경시대는 숙종, 영조, 정조에 이르는 125년간의 기간으로 조선의 개국이념인 주자성리학(朱子性理學)이 조선성리학(朝鮮性理學)이라는 새로운 이념으로 거듭나는 시기이다. 이때에 중국의 문화를 추종하던 관례를 깨고 조선의 고유하고 독특한 문화가 새롭게 형성되는데 회화에서는 ‘진경산수화풍(眞景山水畵風)’, 글씨에서는 ‘동국진체(東國眞體)’, 시문에서는 정조의 문체반정을 불러온 ‘신체문(新體文)’이 유행하게 된다.

정선은 1740년 양천현감으로 부임하면서 당시 진경시(眞景詩)의 태두이자 함께 수학한 동료 이병연(李秉淵)과 그의 시문(詩文)과 자신의 그림을 바꿔 보자고 약속하고 한강 주변의 많은 풍광들을 그렸다. 이에 이병연도 목멱산의 아침 해돋이를 그린 목멱조돈(木覓朝暾)에 대한 화답으로 시를 짓고 안산의 봉화대를 바라보고 있을 정선을 생각하며 안현석봉(鞍峴夕烽)이라는 시도 지었다.

정선이 남긴 진경산수에는 북쪽으로는 함흥, 남쪽으로는 포항까지 발길이 미치지 않은 곳이 없을 정도로 방방곡곡의 절승(絶勝)과 명소가 두루 담겨 있는데 정선 연구의 권위자인 최완수 선생은 정선의 진경산수를 지역에 따라 크게 다섯으로 분류하고 있다.

우리 민족의 영산인 금강산(金剛山)과 옹천, 총석정, 통천 등 동해 바다 주변을 그린 동해승경(東海勝景), 한강가에 배를 띄우고 바라 본 풍경들을 그린 한수주유(漢水舟遊), 인왕산 등 한양의 명승을 담은 한양탐승(漢陽探勝), 한양 바깥의 명승지를 그린 경외가경(京外佳景) 등이 그것이다.

정선은 김창협(金昌協), 김창흡(金昌翕), 김창업(金昌業) 등 안동 김씨의 후원과 더불어 국왕인 영조(英祖, 1694~1776)의 총애도 받았는데 영조는 정선보다 18년 연하였지만 83세까지 장수하면서 정선과 60년 가까운 시간을 함께 했다. 정선의 관직 진출은 40대 이후로, 1721년(경종 1) 46세 때 경상도 하양(河陽)의 현감을 맡아서 5년간 근무한 후 1726년(영조 2) 임기를 마쳤는데 이때의 작품으로는 성주관아(星州官衙)의 정자(亭子)를 그린 <쌍도정도(雙島亭圖)>가 전해지고 있다.

예술에 상당한 조예를 지니고 있었던 영조는 정선의 이름을 부르지 않고 꼭 호로만 부를 정도로 그 재능을 아끼고 존중했는데 이러한 친밀한 관계는 영조 대에 정선이 여러 관직을 지낸 것이 증명해 주고 있다. 1729년 처음으로 영조의 부름을 받아 한성부 주부가 되었고, 1733년에는 청하현감에 임명되었는데 이때 그린 그림으로는 <청하성읍도(淸河城邑圖)>, <내연산삼용추(內延山三龍湫)> 등이 있다.

정선은 65세부터 70세까지인 1740년부터 1745년까지는 지금은 서울에 편입된 경기도의 양천현령을 지내면서 서울 근교의 명승들과 한강변의 풍경들을 화폭에 담았다. 이후 10여 년 동안은 관직 활동을 하지 않으면서, <금강전도(金剛全圖)>, <인왕제색도(仁王霽色圖)> 등의 명작을 남겼고 79세인 1754년에 종4품인 사도시첨정(司䆃寺僉正)을 거쳐 1756년에는 종2품의 동지중추부사(同知中樞府事)에까지 올랐다.

1727년 정선은 북악산 서쪽의 유란동 집을 작은 아들에게 물려주고, 인왕산 동쪽 기슭인 인왕곡(仁旺谷)으로 이사를 하여 84세로 생을 마칠 때까지 이곳에서 살았다. 그의 대표작인 <인곡유거(仁谷幽居)>는 이곳에서 유유자적하게 살아가고 있는 자신의 모습을 자화상처럼 그린 그림이다.

개화산(開花山)은 달리 주룡산(駐龍山)으로도 부른다. 그 모양이 코끼리를 닮아 강 건너에 있는 사자 모양인 덕양산(행주산성)과 더불어 한강하류에 포진하여 서해안으로 들어오는 액운을 막고 한양에서 흘러나오는 재물을 걸러서 막아주는 사상지형(獅象之形)의 산세(山勢)이다. 조선시대에는 전라도와 충청도를 거쳐 온 봉수(烽燧)를 받아 목멱산(木覓山)의 경봉수(京烽燧)에 전달하는 봉수대가 있었으나 안타깝게도 한국전쟁 때 미군이 주둔하면서 군사시설을 닦느라 그 터 마저 흔적 없이 사라졌고 지금껏 군사시설이 산 정상에 들어서 있어 출입이 금지되고 있다.

- 최연 (사단법인 해아라 이사장)

- 젊은 시절 불교사상으로 사회를 변화시켜 보겠다고 참으로 오랜 세월을 몸부림치다가, 혹여 변화를 앞당길 수 있지 않을까 해서 정치에 잠시 기웃거리다가 나와서, 인문학에 재미를 더하고 있는데, 옛 동지들이 신대승의 기치를 내걸어 그 길을 함께 가기로 했습니다. 사회의 변화를 위해 국민운동체인 ‘민주주의 국민행동’ 기획위원장, ‘정의평화불교연대’ 공동대표, 생존을 위해 사단법인 ‘해아라’이사장, 프레시안 인문학습원 서울학교, 고을학교 교장

출처 :Daum