선우훈 만화가·만화평론가

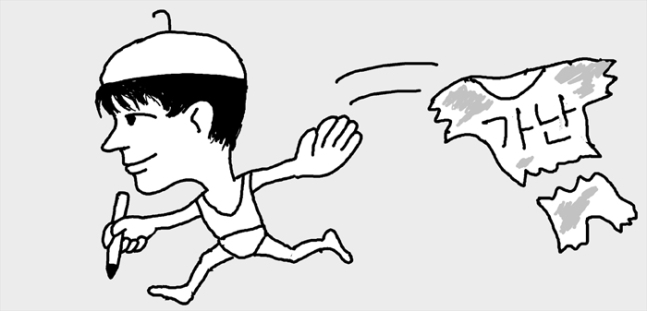

선우훈 만화가·만화평론가최근 한 TV 예능 프로그램에 출연한 한 가수가 '가난 코스프레' 구설에 올랐다. 개별 화장실 없는 반지하 방에 거주하며 공용 화장실에서 찬물로 샤워하면서도 음악을 놓지 않는 생활상이 소개됐는데, 하필 그가 사용하는 프랑스제 고급 샴푸가 화면에 잡혔기 때문이다. 소셜미디어상에는 '일부러 가난한 척하느냐' '가난한 예술가의 이미지를 패션으로 소비한다'는 글이 올라왔다.

가난과 예술의 상관관계를 처음 실감한 것은 미술대학에 입학하고서였다. 조소과에 다니게 되면서 찰흙·석고 등 재료비뿐 아니라 절단기, 전동 드릴 등 공구 비용도 만만치 않다는 걸 알게 됐다. 대학신문사에 삽화 기자로 들어간 이유도, 결국 조형예술 대신 컴퓨터 그래픽 작업을 선택하게 된 이유도 재료비가 크게 한몫했다. 물론 그래픽 작업이라고 공짜는 아니다. 높은 사양의 컴퓨터, 유료 소프트웨어 등이 필요하니까.

만화의 경우 순수 예술보다는 형편이 나은 편이다. 적어도 연재 기간에는 꾸준한 고료를 받기는 한다. 그게 충분하다는 뜻은 아니다. 나만 해도 웹툰 연재 기간 스포츠 방송국에서 아르바이트를 하며 카메라 배터리를 들고 골프장 여기저기를 뛰어다닌 경험이 있다. 순수 예술이든 만화든, 동년배 작가 중 생계 걱정을 하지 않는 이는 드물다.

예술가와 가난은 친숙한 관계로 여겨지고, 때로 낭만화의 대상이 된다. 일평생 그림을 단 한 점 팔았다는 반 고흐, 그림 그릴 종이가 없어 담뱃갑 은박지에 그린 이중섭의 가난은 훗날 그들의 성공을 돋보이게 하는 일화로 회자된다. 하지만 모두가 반 고흐나 이중섭일 수는 없다. 예술의 가치와는 별개로 예술 작업 자체는 노동이며, 투자한 시간과 재료비에 대한 대가를 받을 수 있는 구조는 필요해 보인다. '진정한 예술가'보다 꾸준하고 성실하며 안정적인 생활을 할 수 있는 '건강한 예술가'가 많아지면 좋겠다.

[선우훈 만화가·만화평론가]

출처 : 네이버 뉴스